„Die Bevölkerung muss nicht alles wissen“, titelt der Berliner Tagesspiegel am 11. April 2020. Der Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel, Frank Roselieb, erklärt auf Seite 2, was man „den Deutschen lieber vorenthalten“ solle. Und als der Tagesspiegel nachlegt, dass kürzlich ein Papier durch die Presse gegangen wäre, das „unter anderem ein ziemlich apokalyptisches Szenario beschrieb“ und „nicht für die Öffentlichkeit gedacht“ gewesen sei, raunt er: „Ich war ganz froh, dass nur dieses Papier nach draußen gedrungen ist – da gibt es in den Behörden noch deutlich düsterere Szenarien.“ So schafft man jedenfalls kein Vertrauen in die Krisenkommunikation der Regierung.

Von Annegret Falter

In einem anderen „Strategiepapier“ des Innenministeriums heißt es laut Tagesspiegel zu den „Chancen der Krise“: Die in den vergangenen Jahren entstandene „Aversion gegen den Staat ist bereits jetzt auf dem Rückzug“. Wenn sich das BMI da mal nicht täuscht. Das mag am 11. April 2020 noch so ausgesehen haben. Einen Monat später demonstriert „die Bevölkerung“, die nicht alles wissen muss, gegen die staatlichen Auflagen zur Bekämpfung der Sars-CoV-2-Infektionsgefahr, verstößt gegen die Vorschriften des rasch geänderten Infektionsschutzgesetzes, schert sich nicht mehr um das Gebot zum „Social Distancing“. Denn so wie Herr Roselieb, der „Unternehmen und Behörden berät“, sich das vorstellt, funktionieren die Bürger nicht mehr.

Vielmehr ist es nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach 1968 zu einer Ausweitung demokratischer Ansprüche in allen Lebensbereichen gekommen – in den Hochschulen, in den Unternehmen, in der Familie. Diese Ansprüche richten sich auf demokratische Partizipation und Gleichheit durch Machtbegrenzung und Kontrolle. Das setzt zeitnahe, zutreffende und umfassende Informationen voraus. Diesen Anforderungen sollte die Regierungskommunikation genügen, auch und gerade in Krisenzeiten.

Gerade dann muss den Bürgern die Sicherheit vermittelt werden, dass sie wahrheitsgemäß informiert werden. Zweifel daran schaffen den Nährboden für Fake News und Verschwörungstheorien.

Am 8. Mai 2020 hat ein Referent der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz des Innenministeriums, zuständig für kritische Infrastrukturen, eine Streitschrift verschickt, die die Pandemiepolitik der Bundesregierung an den Pranger stellt. Stephan K. wirft der Regierung einen unzureichenden und unsachgemäßen Abwägungsprozess zwischen den verschiedenen Folgen des im März verhängten Lockdowns und mangelnde Plausibilitätskontrolle vor. Die berücksichtigten und erwünschten Gesundheitsfolgen für die Bevölkerung einerseits und die unerwünschten und vernachlässigten „Kollateralschäden“ stünden in keinem vertretbaren Verhältnis zueinander. K. bezeichnet die Coronakrise als „Fehlalarm“.

Das ist starker Tobak. Das 83-seitige Papier ist an die Öffentlichkeit geraten. Der Verfasser wurde umgehend „freigestellt“, wie es so schön heißt.

Das ist beamtenrechtlich zulässig. Ob es auch angemessen ist, bleibt – öffentlich – zu diskutieren. Stephan K. hatte sich mit seiner Kritik am Lockdown zuerst intern an seine Vorgesetzten gewandt, ohne Gehör zu finden. Danach hatte er vergeblich versucht, zum Minister durchzudringen, war aber vom Büroleiter abgewimmelt worden. Schon diese Nichteinhaltung des Dienstweges war ein Verstoß, der disziplinarische Maßnahmen hätte zur Folge haben können. Und nun die Information der Öffentlichkeit. Das war dem Ministerium zu viel.

Warum eigentlich? Der Mann hat eine Notsituation erkannt, in der er nicht länger wegschauen und schweigen konnte. Er wollte anscheinend Aufmerksamkeit erregen. Er hat sich dazu dienstrechtlich unzulässiger Mittel bedient. Er hat damit seine berufliche Existenz riskiert. Es geht nicht darum, ob er wissenschaftlich und methodisch recht hat oder nicht. Er handelt offenbar in gutem Glauben und wird darin von einer Reihe anscheinend hochkarätiger Wissenschaftler bestärkt, wie sie sich ja auch unter den Kritikern der Pandemie-Politik finden. Diese Wissenschaftler, die er bei seiner Analyse zu Rate gezogen hatte, haben sich nach seiner Suspendierung mit einer Presseerklärung namentlich hinter ihn gestellt. Man kann also nicht sagen, dass K. seine Behauptungen wider besseres Wissen oder grob fahrlässig, wie die Juristen sagen, „ins Blaue hinein“ aufgestellt hätte.

Der Mann ist ein Whistleblower, ob einem seine Überzeugung nun passt oder nicht. Hätte sich das Ministerium intern mit seiner Analyse auseinandergesetzt, müsste es das jetzt nicht öffentlich tun. Vieles an dem Vorgang ist charakteristisch für die Situation von Whistleblowern in Deutschland.

Ein Whistleblower ist eine weibliche oder männliche Person, die im beruflichen Zusammenhang Insiderkenntnisse über Rechtsbrüche, Missstände oder Gefahren erlangt hat und diese aufdeckt. Das kann „intern“ gegenüber dem Vorgesetzten oder auf dafür vorgesehenen Hinweisgeberkanälen geschehen, „extern“ gegenüber den Strafverfolgungsbehörden oder öffentlich gegenüber den Medien. Alle diese Wege bergen ein hohes Risiko, denn Whistleblower sind in Deutschland völlig unzureichend geschützt. Es gibt eine Handvoll versprengter Schutzgesetze, darunter die Generalklausel eines „Maßregelungsverbots“ im Bürgerlichen Gesetzbuch und einige höchstrichterlicher Urteile. Es dominiert Richterrecht, und die Rechtsunsicherheit ist gewaltig.

Beim „internen“ Whistleblowing innerhalb seines Unternehmens oder seiner Behörde kommt der Whistleblower noch am ehesten mit einem blauen Auge davon, er riskiert „nur“ Repressalien wie Versetzung und einen Karriereknick oder Mobbing und Ausgrenzung von Seiten der Kollegen. Schlimmer kommt es schon, wenn er sich zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entschließt. Das kann ein Kündigungsgrund sein, auch wenn das Bundesverfassungsgericht schon vor beinahe 20 Jahren entschieden hat, dass er in der Regel das Recht dazu hat. Ganz schlecht sieht es aus, wenn einer mit seinem am Arbeitsplatz gewonnenen Insiderwissen an die Öffentlichkeit geht. Dann schützt ihn vielleicht noch die Anonymität, das Recht von Journalisten auf Informantenschutz und, wenn er Glück hat, öffentlicher Druck vor disziplinarischen Maßnahmen oder dem Verlust des Arbeitsplatzes. Außerdem besteht die Gefahr von Schadensersatzklagen und strafrechtlicher Verfolgung, etwa beim Verrat von Geschäftsgeheimnissen. (Wobei man wissen muss, dass nach überwiegender Meinung unter Juristen auch rechtswidrige Handlungen Geschäftsgeheimnisse sein können.)

Die Missachtung der Whistleblower in Deutschland hat im Wesentlichen zwei Gründe: Einerseits den historischen aufgrund der Erfahrung mit Denunzianten im Dritten Reich und später in der DDR. Daher stammt das Image oder besser die Verwechselung mit „Verrätern“ und „Nestbeschmutzern“. Andererseits scheint sie Ausdruck eines tief verwurzelten Misstrauens der Arbeitgeber gegenüber den „Untergebenen“ zu sein, denen zuallererst eine Schädigungsabsicht unterstellt wird. Für die gibt es aber keine empirischen Belege. Im Gegenteil. Alle Untersuchungen zeigen, dass die meisten späteren Whistleblower sich in bester Absicht mit Hinweisen zuerst innerhalb der eigenen Organisation zu Wort gemeldet haben. Diese ursprüngliche Einsatzbereitschaft wandelt sich nur allmählich in Angst und, je nachdem, Verzweiflung und dann vielleicht in Wut angesichts der stark empfundenen Machtlosigkeit eines vereinzelten Arbeitnehmers.

Inzwischen hat sich aufgrund einer Europäischen Richtlinie das Blatt ein Stückweit zugunsten des Whistleblowing gewandelt. Am 16. Dezember 2019 wurde die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden – EU 2019/1937 (Whistleblowerschutz-Richtlinie) verabschiedet, die bis Ende 2021 von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die Richtlinie tut einen Schritt in die richtige Richtung, indem sie einen weitgehenden Schutz von Whistleblowern vor Repressalien festschreibt. Aber wie effektiv der Whistleblower-Schutz in Deutschland tatsächlich sein wird, hängt vor allem von der anstehenden Umsetzung in deutsches Recht ab. Die Europäische Union kann nur das regeln, wozu sie überhaupt die Kompetenz hat. In vielen Rechtsbereichen hat sie die nicht – etwa im allgemeinen Strafrecht.

Die Konsequenz muss also ein einheitliches, umfassendes deutsches Whistleblower-Schutzgesetz sein. Wenn Beamte Korruption außerhalb des Dienstwegs melden, sind sie in Deutschland schon seit zehn Jahren geschützt. Auch im Finanzbereich und bei der Lebensmittelsicherheit hat man schon zur Kenntnis nehmen müssen, dass man ohne Insider-Hinweise nicht weiterkommt. In anderen gesellschaftlichen Bereichen steht dieser Lernprozess noch aus. Ein Whistleblower sollte aber nicht erst Erkundigungen einholen müssen, ob er in diesem oder jenem Bereich etwas melden darf oder nicht. Eine derartige Rechtsunsicherheit ist nicht zumutbar und wirkt abschreckend. Wichtige Hinweise könnten ganz unterbleiben. Das aber geschähe auf Kosten des Gemeinwohls und der berechtigten Interessen der Whistleblower. Es läge auch nicht im Interesse der Wirtschaft. Dort hat man schon gelernt, dass Whistleblowing ein Unternehmen vor Reputationsverlust, Schadensersatzansprüchen und Strafen hätte bewahren können, wenn die Arbeitnehmer buchstäblich ungestraft Hinweise auf Fehlentwicklungen geben könnten.

Ein hervorzuhebender Erfolg der Richtlinie ist, dass Whistleblower in Zukunft je nach ihrer Einschätzung der konkreten Situation frei entscheiden können, ob sie sich zuerst innerhalb ihres Unternehmens zu Wort melden oder einen Missstand gleich bei einer zuständigen Stelle anzeigen wollen. In beiden Fällen sind sie geschützt. Den Arbeitgebern in Unternehmen und Behörden wird damit der exklusive Erstzugriff auf Hinweise ihrer Angestellten und Beamten entzogen und ihr Handlungsspielraum nach Erhalt eines Hinweises eingeschränkt. Gegen diese Regelung hatten sie sich mit Unterstützung der deutschen Regierung erbittert zur Wehr gesetzt.

Das öffentliche Whistleblowing ist gemäß der Richtlinie nach wie vor nur unter Ausnahmebedingungen als letzte „Flucht an die Öffentlichkeit“ zulässig. Darum sind auch und gerade Journalisten von der konkreten Ausgestaltung und wünschenswerten Verbesserung des Gesetzes in Deutschland betroffen. Häufig erhalten sie Hinweise durch Whistleblower, die ihnen Recherche und Berichterstattung überhaupt erst ermöglichen. Darum sollten sie sich gemeinsam mit anderen Unterstützern für einen möglichst weitgehenden Schutz des öffentlichen Whistleblowing einsetzen. Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit und die Qualität des demokratischen Diskurses.

Die muss gerade in Krisenzeiten unter Beweis gestellt werden. Es kann nicht darum gehen, ein Whistleblowing, das in gutem Glauben erfolgt, zu unterdrücken. Es muss sowohl der Regierung wie auch den Medien vielmehr darum gehen, sich damit auseinanderzusetzen und falsche Informationen im Vergleich mit zutreffenden überzeugend zu widerlegen._

Annegret Falter ist Vorsitzende des

Whistleblower-Netzwerk e. V.

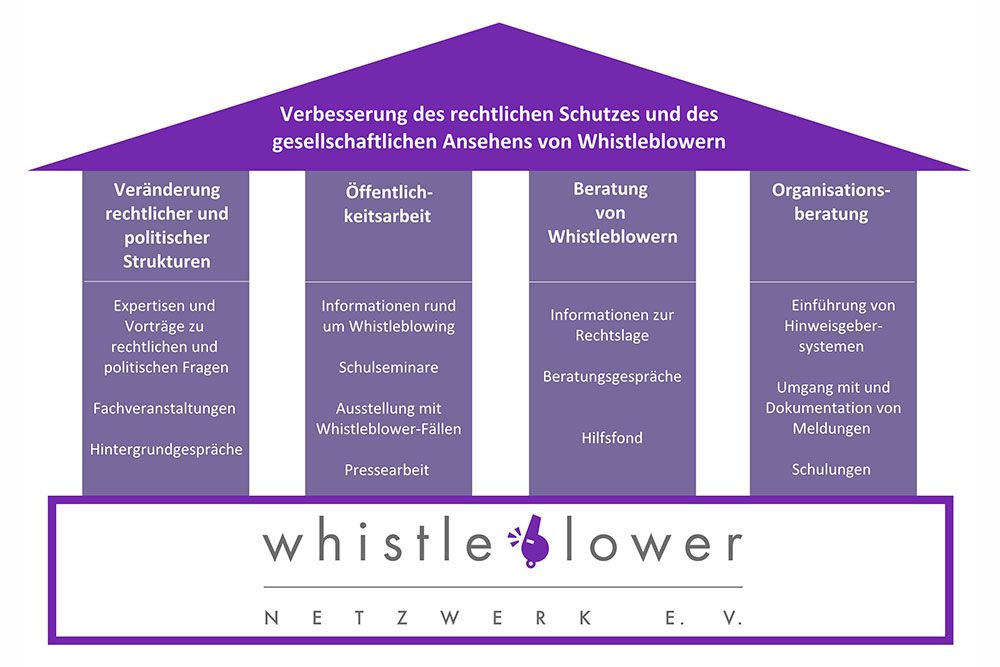

Whistleblower-Netzwerk ist ein 2006 gegründeter überparteilicher und gemeinnütziger Verein. Wir wollen den rechtlichen Schutz und das gesellschaftliche Ansehen von Whistleblowern in Deutschland verbessern.

Unsere Arbeitsfelder sind:

- _Veränderung rechtlicher und

politischer Strukturen,

- _Beratung von Whistleblowern,

- _Beratung von Unternehmen,

Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen

Öffentlichkeitsarbeit

Wir erstellen Expertisen und halten Vorträge zu rechtlichen und politischen Fragen, machen Vorschläge für den internen Umgang mit Whistleblowing und die Einführung von Hinweisgebersystemen, unterstützen Whistleblower in konkreten Fällen und stellen auf unserer Website Informationen rund um das Thema Whistleblowing zur Verfügung.

www.whistleblower-net.de

Ähnliche Beiträge

Neueste Beiträge

Überwachung total

Geraten wir alle unter Generalverdacht, wenn wir Unkrautvernichtungsmittel und Feuerlöscher im Baumarkt kaufen? Und aufgepasst! Sie wurden in der Nähe eines Terroristen gesehen. Sind Sie auch einer? Innenminister Alexander Dobrindt will die US-amerikanische Überwachungssoftware Palantir bundesweit einsetzen, zudem plant er, diese um die Erfassung biometrischer…

Das Ende der Wahrheit?

Was kommt auf uns zu, wenn die Wahrheit zur Ware wird und niemand mehr für sie bezahlt? Neulich traf ich einen alten Bekannten, der bei einer renommierten Tageszeitung arbeitet. „Ich bin jetzt Prompt-Engineer“, sagte er mit einem Lächeln, das nicht zu seinen Augen vordrang. „Ich…