Als der Fotograf Dominic Nahr 16 Jahre alt war war, drückte ihm seine Mutter eine Kamera in die Hand, weil er immer alles vergaß. So sollte er seine Kindheitserinnerungen für sie und sich bewahren. Bilder gegen das Vergessen sind auch heute noch sein Credo. Dominic Nahr fotografiert nach dem Erdbeben in Haiti, nach dem Tsunami in Japan. Er reist nach Gaza und Palästina, Somalia, die Zentralafrikanische Republick, Senegal, Sudan, Kongo und während des arabischen Frühlings nach Ägypten. Auf seinen Fotos sind meist das Grauen des Krieges, Elend, Soldaten, Waffen, Tote zu sehen. Oft ist er der Einzige, der in dieser Hölle unterwegs ist und Bilder als Beweise liefert, denn darin sieht er seine dokumentarische Aufgabe: „Wenn es nicht fotografiert wird, dann ist es nicht passiert.“

2013 bekam Dominic Nahr den World Press Photo Award für sein Foto „Sudanesischer Soldat in Öllache“, weil es symbolisiert, was den Krieg zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans ausmacht: „Die Soldaten geben ihr Leben für das Öl.“

? Dominik Nahr, Sie sind in der Schweiz geboren, in Hongkong aufgewachsen, haben in Toronto Filmwissenschaft und Fotografie studiert und in vielen Ländern der Welt gelebt. Fühlen Sie sich als Weltbürger?

! Hongkong, die Stadt, in der ich aufwuchs, ist ein Ort, an dem Menschen aus fast allen Ländern der Welt leben, also eine globale Metropole. Und obwohl ich mich als Europäer unter Chinesen eigentlich immer als Außenseiter fühlte, bin ich dort zum Weltbürger geworden.

? Wann entdeckten Sie Ihre Leidenschaft für die Fotografie?

! Als Teenager hatte ich oft Diskussionen mit meiner Mutter. Sie war genervt von meinem schlechten Gedächtnis und ärgerte sich darüber, dass ich ihr nichts über meine Erlebnisse in der Schule oder in den Ferien erzählen konnte. Deshalb schenkte sie mir ihre Kamera, und ich begann ein visuelles Tagebuch zu führen. Diese Art der Fotografie schulte meinen Blick für das Wesentliche. Eines Tages sah ein Freund meines Vaters, der niederländische Fotograf Hubert Van Es, meine Fotos – ein berühmter Fotojournalist, der durch seine Bilder vom Vietnamkrieg weltbekannt wurde. Er fand, ich hätte Talent und einen guten Blick. Er arbeitet damals für die Nachrichtenagentur AP und verschaffte mir ein Praktikum bei der Hongkonger Zeitung South China Morning Post, in der auch meine ersten Fotos erschienen.

? Warum steht der Krieg von Anbeginn im Mittelpunkt Ihrer Fotografie?

! Ich wollte immer ein Dokumentarist sein. Als ich in einem Geschichtsbuch das Foto eines vom Bürgerkrieg in Nicaragua geschundenen Menschen sah – sein Körper war halbiert – hat mich das zutiefst erschüttert. Und ich bewunderte den Fotografen dafür, dass er dieses Verbrechen für die Welt dokumentiert hatte. Mit der Kamera festzuhalten, was sonst niemand erfahren würde, das wollte ich auch.

? Seit wann arbeiten Sie als Kriegsfotograf?

! Seit zehn Jahren. Ich bin aber nicht ausschließlich in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Ich brauche neben den Kriegsfotografien auch positive Bilder, um meine innere Balance zu halten. Es wäre für mich unerträglich, nur Tod, Zerstörung und Leid zu fotografieren. Es gibt Fotografen, die schaffen das. Ich nicht.

Leid und Verzweiflung und die Angst der Menschen

? Wo hatten Sie Ihren ersten Einsatz als Kriegsfotograf?

! Ich flog 2006 ohne Auftrag nach Osttimor. Dort gab es Gewaltausbrüche zwischen meuternden Soldaten, Polizisten, der Armee und rivalisierenden Banden in der Hauptstadt Dili. Mehrere Wochen lieferten sich die Rebellen heftige Feuergefechte mit F-FDTL-Truppen (Verteidigungsarmee in Osttimor). Es gab Plünderungen und Morde, 155 000 Menschen waren nach den schweren Unruhen auf der Flucht. 75 Prozent der Einwohner von Dili waren in die nahen Berge geflohen, als die Kämpfe ausbrachen. Die UNO eröffnete außerhalb der Hauptstadt Dili ein Flüchtlingscamp, die Kämpfe endeten erst, als im September die UNO Blauhelme schickte. Das Leid, die Verzweiflung und die Angst der Menschen inmitten dieser Hölle hielt ich mit meiner Kamera fest. Später fotografierte ich im Kongo, Südsudan, Sudan, in Mali, Senegal, Somalia, Haiti und in Ägypten.

? Werden Sie in diesen gefährlichen Situationen weltweit als Kriegsfotograf respektiert?

! Vor zehn Jahren konnte ich in den Kriegsgebieten noch mit dem Motorrad von Ort zu Ort fahren, um meine Fotos zu machen. Auf meiner Weste stand „Presse“ und das schützte mich. Heute sind Journalisten in fast keinem Kriegsgebiet mehr sicher, die Gefahr, getötet zu werden, ist viel größer als noch vor zehn Jahren.

? Warum?

! Journalisten sind für Kriegstreiber gefährlich, weil sie deren Gräueltaten dokumentieren. Die haben auch kein Problem damit, Journalisten zu erschießen oder sie zu entführen, um von den Regierungen ihrer Heimatländer Millionensummen zu erpressen.

In Kriegsgebieten extrem wachsam sein

? Ist Angst Ihr ständiger Begleiter?

! Immer. Angst ist enorm wichtig, sie bewahrt mich vor Leichtsinn. Die Angst hält mich immer wach. Wenn ich in Kriegsgebiete fahre, muss ich extrem wachsam sein, jede Sekunde. Ich muss wissen, wo ich mich befinde, wer die Menschen in meiner Nähe sind, und wie ich zurück in sichere Gebiete komme. Natürlich bin ich fast nie allein unterwegs, sondern habe meist einheimische Begleiter bei mir, die sich sehr gut im Land auskennen.

? Welcher Auftrag war für Sie eine besondere Herausforderung?

! Als ich 2010 für das TIME Magazine auf Haiti die Erdbebenkatastrophe fotografierte. Ich hatte vorher wirklich nicht mal eine Ahnung davon, was mich dort erwartete. Ich fotografierte Tausende Leichen in einem Massengrab, das zum Schluss mit Beton und Bauschutt versiegelt wurde. Das war ein so unwirklicher Moment, dass ich sehr lange keine Reaktion in mir spürte. Ich schaltete quasi auf Autopilot und hoffte, dass Hand und Kopf so gut zusammen arbeiten, dass auch gute Bilder entstehen. Unfassbar brutal war auch, was ich im Juli 2011 für TIME in Somalia fotografierte: Vor meinen Augen verhungerten Tausende Kinder und ich konnte nichts tun. Der UN-Flüchtlingskommissar bezeichnete das Geschehen als die „schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt“, und ich wollte unbedingt, dass die Welt sieht, was mit diesen Kindern geschieht.

? Muss ein Fotograf wirklich alles dokumentieren, was er sieht?

! Ich kann nur für mich sprechen. Ich bilde die schrecklichen Realitäten schonungslos ab, aber nicht, wenn ich in einem Krisengebiet eine Mutter mit ihrem Kind im Arm sehe und sie mir signalisiert, dass ich sie nicht fotografieren soll – dann packe ich meine Kamera weg.Wenn ich über Wochen in einem Krisengebiet unterwegs bin, fällt es mir immer schwerer zu unterscheiden, was geht und was nicht. Bei der Auswahl arbeite ich deshalb eng mit den Redakteuren in den Verlagen und Redaktionen zusammen.

Ein Bild symbolisiert den Konflikt im Sudan

? 2012 war in TIME ein Foto von Ihnen zu sehen, auf dem ein toter Soldat in einer Öllache liegt. Das konnte man den Lesern zumuten?

! Ja. Das Foto entstand im Sudan, wo Soldaten einem Kollegen und mir das Fahrzeug abnahmen, weil sie es brauchten, um ihre geplünderte Beute wegzuschaffen. Am Abend kamen wir an einer Anlage vorbei, aus der Öl strömte, und in einer dieser riesigen Lachen lag ein toter Soldat. Ich wusste sofort: Dieses Bild symbolisiert den Konflikt im Sudan, in dem es um Abermillionen Dollar geht, wie kein anderes: Die Soldaten geben ihr Leben für das Öl.

? Waren Sie seitdem wieder im Sudan?

! Im November und Dezember 2015 war ich im Südsudan. Dort wütet ein furchtbarer Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen der Dinka und der Nuer. Der blutige Konflikt treibt Millionen verzweifelter Menschen wie eine riesige Welle durch das Land. Sie flüchten vor den Kriegsparteien, aber die folgen den Menschen wie Schatten. Kaum sind sie an einem scheinbar sicheren Ort angekommen, rücken die Rebellen schon wieder näher. Frauen und Mädchen werden entführt, vergewaltigt und viele danach lebendig verbrannt.

? Haben Sie manchmal Angst davor, sich an das Grauen des Krieges zu gewöhnen?

! Niemals, dafür sind die Bilder zu schrecklich, und ich brauche auch für mich selbst höchste Wachsamkeit. Jeder Krieg und jede Katastrophe hat ihre eigenen Gefahren, auf die ich mich als Fotograf einstellen muss. Gewohnheit birgt das Risiko, dass man leichtsinnig wird, und das ist sehr gefährlich.

Bilder sollen nicht nur für den Moment wirken

? Wie verarbeiten Sie die Bilder im Kopf?

! Ich spreche vor allem mit meinen Kollegen vor Ort, die wie ich aus Kriegsgebieten berichten. Reden hilft mir. Ich kenne die meisten von ihnen schon sehr lange und weiß auch, dass einige professionelle Hilfe brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten. Für mich sind oft aber nicht die Bilder das Problem, sondern die Gerüche des Krieges, von Tod und Verwesung. Die verfolgen mich.

? Was tun Sie dagegen?

! Ich fotografiere Menschen und Landschaften in Afrika und versuche, alles andere auszublenden. Das gelingt aber nicht immer.

? Glauben Sie, dass Ihre Bilder die Menschen erreichen und berühren?

! Das hoffe ich. Meine Bilder sollen nicht nur für den Moment wirken, sondern das Leid überall auf der Welt im Bewusstsein nachhaltig verankern, damit wir etwas verändern können. Wenn ich meine Fotos in den Magazinen sehe, denke ich oft: Du hättest noch viel eindringlicher dokumentieren müssen, wie schlimm dieser Krieg, diese Katastrophe wirklich war. Ich möchte Bilder machen, die man nicht einfach wegblättern kann.

Das Interview führte Bettina Schellong-Lammel

Biografie:

Dominic Nahr wurde 1983 in der Schweiz geboren, wuchs in Hongkong auf und studierte in Toronto Filmwissenschaft und Fotografie. Seit 2006 arbeitet er als Fotograf in Kriegs- und Krisengebieten.

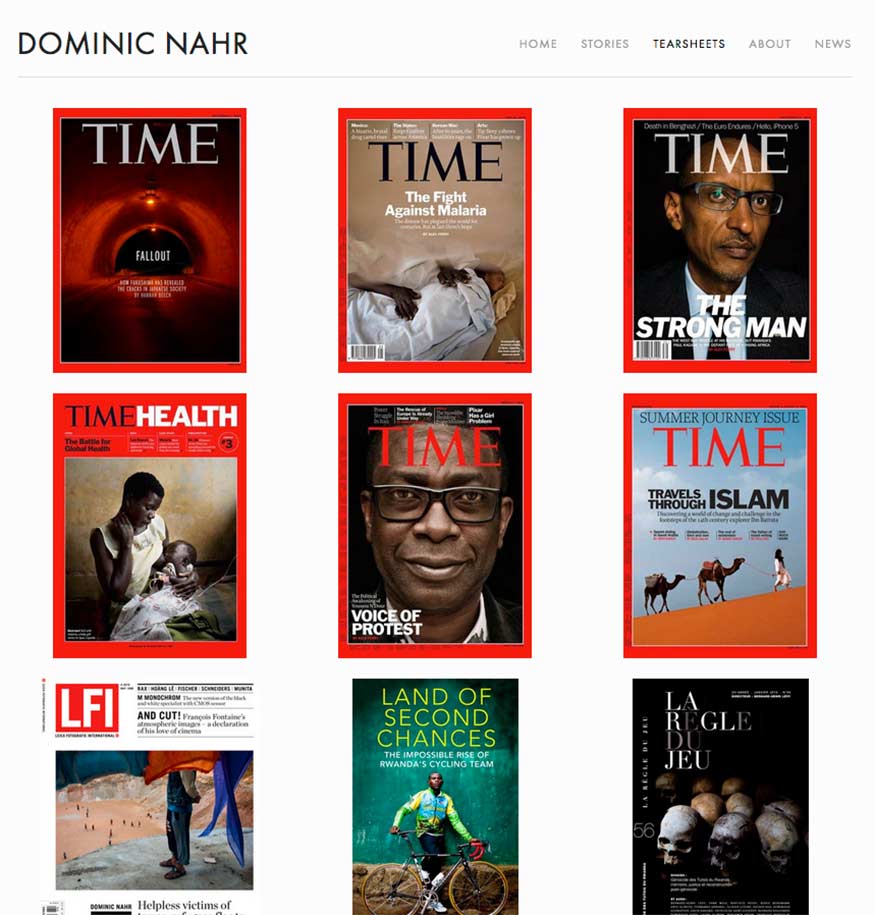

2009 erhielt er als erster Fotograf den Oskar Barnack Nachwuchspreis, der von der Firma Leica vergeben wird. Im gleichen Jahr gewann er den Sony World Photography Award und wurde vom PDN Magazine(Photo District News Magazine) unter die 30 besten Fotografen der Welt gewählt.