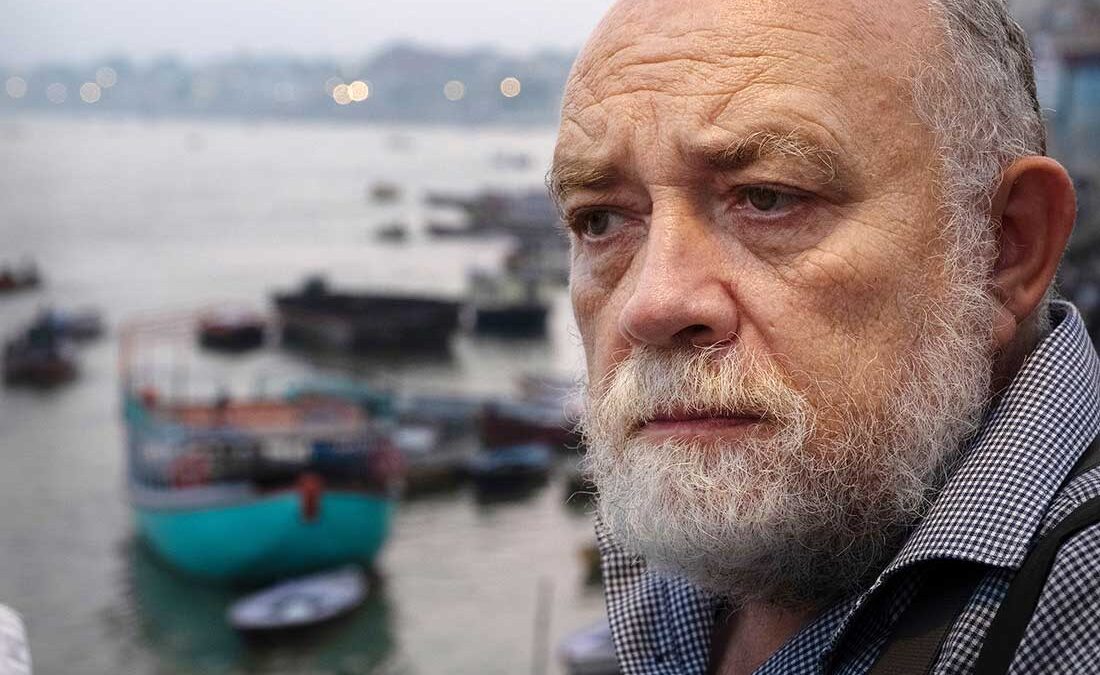

Sergey Maximishin, auf der Krim geboren, arbeitete fast zwei Jahrzehnte als Fotojournalist für internationale Medien und prägte wie kaum ein anderer das visuelle Gedächtnis Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion. Seine Bilder zeigen keine Helden, sondern Menschen im Nebel der Geschichte – an Bahnhöfen, in Ruinen, bei Festen, im Krieg. Seit seinem Weggang aus Russland 2022 lebt Maximishin im Exil. Im Interview mit NITRO blickt er zurück auf dreißig Jahre Fotografie zwischen Hoffnung, Ernüchterung und der Suche nach Wahrheit.

Von Bettina Schellong-Lammel

Wenn man über die großen Chronisten des postsowjetischen Alltags spricht, kommt man an Sergey Maximishin nicht vorbei. 1964 in Kodyma (Ukraine) geboren und aufgewachsen auf der Krim, gehört er zu einer Generation von Künstlern, die den Zerfall der Sowjetunion nicht nur erlebt, sondern dokumentiert haben – Maximishin als Fotograf mit seiner Kamera als präzises Werkzeug.

Nach dem Studium der Physik und Mechanik am Polytechnischen Institut in Leningrad ahnte niemand, dass Maximishin einer der bedeutendsten Dokumentarfotografen Russlands werden würde. Beim Militärdienst, den er in der Mitte der 1980er-Jahre auf Kuba leisten musste, arbeitete er beim Militärklub der Gruppe sowjetischer Militärspezialisten als Fotograf und dort wurde seine Leidenschaft für die Fotografie geweckt, die zur Berufung wurde.

Fotograf mit unverwechselbarer fotografischer Handschrift

Zurück in Russland, arbeitete Maximishin im legendären Eremitage-Museum und studierte von 1996 bis 1998 an der Fakultät für Fotojournalismus im St. Petersburger Haus der Journalisten. Ende der 1990er-Jahre begann er als Fotojournalist bei der Zeitung Iswestija (deutsch: Nachrichten, Mitteilungen) und berichtete als Kriegsfotograf aus Tschetschenien, Afghanistan und dem Irak (2000 bis 2002).

Im Jahr 2003 wandte sich Maximishin der freien Fotografie zu und fand zu einer unverwechselbaren fotografischen Handschrift. Seine Kamera sucht immer das Unspektakuläre: Momente, die auf den ersten Blick banal erscheinen, aber oft die ganze Tragik des Lebens dokumentieren. In einem verfallenden Provinztheater, in einer sibirischen Werkhalle, in einem Dorf an der Wolga – überall entdeckt Maximishin das Poetische im Alltäglichen, das Menschliche im Absurden. Seine Bilder zeigen Russland ohne Pathos, aber mit einem tiefen Sinn für Ironie und Mitgefühl.

In seinem vielfach ausgezeichneten fotografischen Werk – darunter zwei World Press Photo Awards, 1. Platz Kategorie Einzelbild (2004) und World Press Photo Awards 1. Platz Kategorie Projekt (2006) – schafft Maximishin eine Bildsprache, die dokumentarische Genauigkeit mit erzählerischer Dichte verbindet. Er ist kein Fotograf der Schlagzeilen, sondern ein stiller Beobachter der Übergänge. Der Glanz der Macht interessiert ihn ebenso wie die Gesichter derer, die abseitsstehen.

Russland ist ein Land ohne Boden oder Decke

Seine faszinierenden Serien „The Last Empire: Twenty Years Later“, „Siberia“ und „100 Photographs“, erzählen vom Riss zwischen Vergangenheit und Gegenwart, von einem Land, das sich neu erfindet und doch an seiner Geschichte festhält.

Maximishins fotografischer Blick ist nie zynisch, sondern immer teilnehmend. Jedes seiner Motive behandelt er mit Respekt, auch wenn seine Fotografien oft schonungslos sind.

„Russland ist ein Land ohne Boden oder Decke“, sagte er einmal in einem Interview. „Brillanz und Dummheit, Armut und Reichtum, Niedrigkeit und Würde, Gut und Böse – nichts davon hat Grenzen.“ Und in dieser Grenzlosigkeit findet Maximishin seine Themen.

Im März 2022 verließ Sergey Maximishin Russland und lebt jetzt in Jerusalem, wo er fotografiert und an Ausstellungen arbeitet. Dort wurde er 2024 in den Künstlerverband Jerusalems aufgenommen.

Seine jüngeren Projekte zeigen, dass sein Blick universell bleibt – er richtet sich immer auf die Bedingungen des Menschseins.

Maximishins Werk ist weit mehr als ein fotografisches Archiv der postsowjetischen Epoche: Es ist eine visuelle Ethnografie des Alltags, ein fein beobachtetes Panorama menschlicher Erfahrung zwischen Hoffnung und Enttäuschung, Glaube und Ironie. Seine Fotografien lehren, dass Wirklichkeit nie eindeutig ist – und dass das Wesentliche oft im scheinbar nebensächlichen verborgen liegt.

Mehr als 30 Einzelausstellungen in Galerien

Seine Fotografien sind begehrt und wurden in vielen Publikationen veröffentlicht, unter anderem in TIME Magazin, GEO, Washington Post, Times, Wall Street Journal, Newsweek Business Week, Stern, Focus, Corriere della Sera, Liberation, Het Parool und Profil, Iswestija, Ogonjok.

Sergey Maximishin arbeitet aber nicht nur als freier Fotograf, er gibt sein Wissen auch dem fotografischen Nachwuchs weiter und unterrichtet seit 2011 an verschiedenen Schulen Fotografie oder bietet Masterclass-Fotografie für Fortgeschrittene an. Darin geht es um Fotografie-Themen und Fotografen als Erzähler von Bildgeschichten (keine Fotokurse).

Seine Fotografien waren und sind in mehr als 30 Einzelausstellungen in Galerien, unter anderem in Frankreich, Italien, Deutschland, USA, Brasilien, Russland, Niederlande und der Ukraine zu sehen und sind Teil der Sammlungen von FACE, der Stiftung für nationale zeitgenössische Kunst Frankreichs, im Museum Nicéphore Niépce und im Centre International de Photojournalisme (Frankreich) sowie in The Museum of Fine Arts, Houston (USA).

Damals wie heute interessiert mich, wie Menschen leben

? Wenn Sie auf Ihre frühen Arbeiten in den 1990er-Jahren zurückblicken – welche Themen oder Motive haben Sie damals besonders fasziniert, und wie unterscheiden sie sich von denen, die Sie heute fotografieren? Welche Szene oder welches Bild aus dieser Zeit ist für Sie am eindrücklichsten?

! Ich habe 1999 angefangen, für die Presse zu fotografieren. In den 1990er-Jahren war ich noch kein Fotograf, sondern machte ganz andere Dinge. Ich begann zu fotografieren, als Putin an die Macht kam – der Beginn einer neuen Ära. Vielleicht nicht so turbulent wie die 1990er-Jahre, aber doch eine Zeit, in der sich vieles veränderte.

Wenn ich an meine prägendsten Erlebnisse denke, sind das Tschetschenien 2000 und Afghanistan 2001. Leid ist, so traurig das klingt, fotogener als Freude. So sind Menschen: Wir können beim Lärm eines startenden Flugzeugs schlafen, aber nicht, wenn ein Kind leise weint. Schmerz bleibt haften.

Fotografen werden oft gefragt, warum sie lieber Tragödien als Glück fotografieren. Ich denke, die Aufgabe eines Dokumentarfotografen ist es, eine Alarmglocke zu sein. Sie muss dort läuten, wo etwas schiefläuft. Dort, wo alles gut ist, arbeiten Hochzeitsfotografen.

Damals wie heute interessiert mich im Grunde dasselbe: wie Menschen leben. Nur die Perspektive hat sich verändert. Früher ging es um Nachrichten, Tempo, Ereignisse. Heute interessieren mich die „stillen Nachrichten“ – das, was zwischen den Schlagzeilen geschieht, in den Pausen, in den unauffälligen Momenten. Ich habe mich ganz aus der Pressefotografie verabschiedet.

Ich versuche, jedes Motiv bis zum Ende zu denken

? Welche technischen oder ästhetischen Entscheidungen aus den 1990ern würden Sie heute nicht mehr so treffen – und warum?

! 2007 stellte ich fest, dass mein Computer zu langsam war. Ein Freund installierte das System neu – leider auf der falschen Festplatte. Acht Jahre Arbeit waren gelöscht. Eine Katastrophe. Zum Glück war ich gerade erst auf Digitalfotografie umgestiegen, also blieb mein analoges Archiv erhalten. Zwei Jahre lang scannte ich jeden Abend alte Filme – ein schmerzlicher, aber lehrreicher Rückblick auf mein früheres Ich.

Ich war erschrocken über vieles, vor allem über meine Tschetschenien-Bilder: Berge von Motiven, aber viele unvollendet. Ich sehe das heute als Fotolehrer bei meinen Studenten – sie machen zwei, drei Aufnahmen und gehen dann weiter, überzeugt, sie hätten das Motiv im Kasten. Dabei fängt die Arbeit da erst an. Heute versuche ich, jedes Motiv bis zum Ende zu denken, bis ich spüre, dass ich das Maximum herausgeholt habe.

Technisch oder ästhetisch würde ich wenig ändern – aber ethisch. In meiner jugendlichen Begeisterung habe ich Dinge fotografiert, die ich heute nicht mehr fotografieren würde.

Ich erinnere mich an eine Beerdigung im Jahr 2000 in Tschetschenien: Eine Kompanie Fallschirmjäger aus Pskow war gefallen, neunzig Männer. In der Kathedrale drängten sich Hunderte Reporter, jeder suchte das eine Bild – eine Frau, die nicht nur weinte, sondern schrie. Vor ihr bildete sich eine Schlange. Ich stand darin, Arbeit ist Arbeit, dachte ich, aber ich fühlte mich schlecht dabei. Heute würde ich da nicht mehr fotografieren.

Auszeichnung beim Wettbewerb „Russia Press Photo“

Oder die Serie über obdachlose Kinder, meine erste große Auszeichnung beim Wettbewerb „Russia Press Photo“. Ich war drei Wochen bei ihnen, fotografierte ihr Leben. An einem Geburtstag tranken sie Wodka, dann schnüffelten sie Klebstoff. Ich fotografierte. Zu Hause fragte meine Frau: „Warum hast du ihnen den Klebstoff nicht weggenommen?“ Da begriff ich, dass mein Gerede vom Dokumentieren oft nur eine Ausrede war. Wenn ein Kind auf ein Fensterbrett klettert, muss man es da runterholen, ohne darüber nachzudenken, ob es wieder hinaufklettern könnte. Heute würde ich wahrscheinlich anders handeln. Ich glaube nicht, dass ich mich technisch stark verändert habe, aber ich stelle mir heute viel öfter ethische Fragen. Und das ist vielleicht meine wichtigste Entwicklung.

Ich habe die Stärke der Ketten unterschätzt

? Inwiefern hat sich Ihr Blick auf Russland seit den 1990er-Jahren verändert, und wie spiegelt sich dieser Wandel in Ihren Fotografien wider?

! In den 1990er-Jahren war ich überzeugt, dass wir wunderbare Menschen sind, regiert von schlechten Menschen. Wir müssten sie nur loswerden, Gesetze schaffen – und alles würde gut. Ich habe die Stärke der Ketten unterschätzt, in denen wir siebzig Jahre von 1917 bis 1987 gefangen waren. Wir konnten diese Ketten nicht abschütteln, obwohl es mir irgendwann so vorkam, als seien sie längst verschwunden.

Heute denke ich anders: Wir sind nicht besser als unsere Herrscher. Wir verdienen sie. Meine Vision ist düsterer geworden. Doch Russland hat seine Zyklen: Alle dreißig Jahre kommt ein Tauwetter. Ich hoffe, die nächste Erwärmung noch zu erleben. Ob sich das in meinen Fotos zeigt, kann ich nicht sagen – vielleicht sehen es andere besser als ich.

? Die 1990er-Jahre waren für Russland eine Zeit des Umbruchs. Wie haben Sie diese Unsicherheit fotografisch eingefangen?

! Ich war damals kein Fotograf, sondern Beobachter. 1988 bis 1989 waren die glücklichsten Jahre meines Lebens. Nach zwei Jahren Militärdienst auf Kuba kehrte ich in ein Land zurück, das ein anderes geworden war und plötzlich atmete. Freiheit lag in der Luft, jeden Tag lasen wir Neues, lernten Neues, glaubten an Veränderung.

Dann kamen die 1990er – schwieriger, aber voller Möglichkeiten. In der Sowjetunion hatte ich mich an der Universität eingeschrieben, Fachgebiet Experimentelle Kernphysik. Es war klar, wenn alles seinen Gang geht, werde ich mit 23 Jahren das Institut abschließen und spätestens mit dreißig meine Doktorarbeit verteidigen, nach weiteren zehn Jahren meine Habilitationsschrift, eine Professur bekommen und so ruhig, satt und sicher meinem Ruhestand entgegenleben. Man kaufte sich eine Fahrkarte und fuhr auf den vorgezeichneten Gleisen durch das Leben wie in einer Straßenbahn. Dann wurde ich Fotograf – ein Fotograf der Putin-Ära. Schwer zu sagen, wie sich diese Veränderungen in meinen Fotos widerspiegeln. Das können die Betrachter sicher besser beurteilen.

Die Fotografie duldet keine Lüge

? Sehen Sie in Ihren frühen Bildern ein Russland, das es so nicht mehr gibt?

! Jede Fotografie ist beides – Dokument und künstlerisches Bild. Wahrheit ist in der Fotografie eine ästhetische Kategorie: Das Wahre ist schön, das Falsche hässlich. Ein Kriegsfoto bewegt uns. Explosionen, Feuer und Rauch haben einen starken Eindruck auf uns – bis wir erfahren, dass es aus einem Spielfilm stammt. Dann verliert es seine Kraft und wir verlieren sofort das Interesse daran.

Die Oper erlaubt Konventionalität – eine ältere Sängerin kann Julia spielen, und niemand stört sich daran. In der Fotografie gibt es keine Konvention. Sie duldet keine Lüge. Ich hoffe, dass meine Fotos nicht nur Dokumente sind, sondern auch Bilder – wahrhaftige Bilder.

? Welche Rolle spielt Nostalgie, wenn Sie Ihre frühen Arbeiten sehen?

! Natürlich bin ich nostalgisch, denn ich betrachte meine frühen Fotos mit einer gewissen nostalgischen Wehmut. Damals war ich jünger, stärker, energiegeladener – so ist das, wenn man zurückblickt.

Ich glaube, Fotografen machen ihre besten Bilder in den ersten zehn Jahren. Meine stärksten Arbeiten stammen wohl aus der Zeit vor 2010. Heute fotografiere ich seltener, arbeite mehr mit Studenten – und habe seit 2015 drei große Bücher veröffentlicht.

Keine Aufträge, kein Druck, kein Redaktionsschluss mehr

? Ihre heutigen Arbeiten wirken konzeptioneller, manchmal poetischer. Was hat diesen Wandel ausgelöst? Welche Rolle spielte Ihr Weggang aus Russland?

! Die wichtigste Veränderung: Ich arbeite nicht mehr für Redaktionen. Meine Fotos erscheinen heute in sozialen Netzwerken – mit Reichweiten wie früher die großen Zeitungen und Zeitschriften. Keine Aufträge, kein Druck, kein Redaktionsschluss und keine Schlagzeilen mehr. Das verändert auch meine Fotos.

Ich habe einmal gelesen: „Der Inhalt ist das Gespräch zwischen Mensch und Mensch, die Form das Gespräch zwischen Mensch und Gott.“ Vielleicht schenke ich der Form heute mehr Aufmerksamkeit.

Manche nennen meine Fotos zu malerisch. Das hat sicher mit meiner Zeit in der Eremitage zu tun – in der ich fünf Jahre lang im Labor für wissenschaftlich-technische Expertise gearbeitet habe. Ich bin zu dieser Zeit täglich an großen Gemälden vorbeigegangen. Vielleicht ist es mir gelungen, Reportagefotografie und klassische Malerei zu verbinden.

Kürzlich hatte ich eine Ausstellung in Jerusalem mit dem Titel „Mal mir ein Foto“. Dort zeigte ich meine malerischsten Arbeiten – als Antwort auf die Kritiker. Ob mein Stil durch den Weggang aus Russland beeinflusst wurde, kann ich noch nicht sagen.

? Wie hat sich Ihr Verhältnis zu den Menschen vor der Kamera verändert – vom distanzierten Beobachter zu einer persönlicheren Perspektive?

! Das ist eine der Fragen, auf die es vorher schon eine Antwort gibt, ähnlich dieser: „Sie trinken doch morgens keinen Cognac mehr, oder? Meine Haltung gegenüber den Menschen hat sich nicht verändert. Ich war nie ein distanzierter Beobachter. Ich war den Menschen immer nah und zugewandt.

Sowjetunion der Vergangenheit und Russland der Gegenwart

? Welche Konstanten ziehen sich durch Ihr Werk – thematisch, stilistisch oder in Ihrer Haltung zu Russland?

! Ich tue dasselbe wie immer: Ich fotografiere, wie Menschen leben. Das ist Journalismus – Menschen erzählen einander, wie andere leben. Vielleicht sind meine Motive heute stiller, nachdenklicher geworden. Aber der Kern bleibt gleich. Was meine Beziehung zu Russland angeht, kann ich dort derzeit nicht fotografieren, weil ich das Land verlassen habe.

Deshalb heißt mein neues Buch „Rodina“ – Heimat. Der erste Band zeigt historische Volksfotografie, der zweite meine eigenen Bilder. Zwei Heimaten: die Sowjetunion der Vergangenheit und das Russland der Gegenwart. Beide handeln vom selben Thema – dem Leben der Menschen. Das ist immer mein Hauptthema, sowohl in Bezug auf Russland als auch auf die 55 Länder, in denen ich fotografiert habe.

? Wenn Sie Ihre Werke von damals und heute nebeneinanderstellen – welche Geschichte erzählen sie über Russland und über Sie selbst?

! Ich lebe seit März 2022 nicht mehr in Russland. Ich bin gegangen, weil ich mit der Politik meines Landes nicht einverstanden bin. Ich bin halb Ukrainer – meine Mutter war Ukrainisch-Lehrerin, wir sprachen zu Hause Ukrainisch und Russisch. Meine Schwester lebt in Kiew, Verwandte leben in Odessa. Es ist ein großes Glück, dass weder meine Mutter noch mein Vater diese schreckliche Zeit erlebt haben. Ich konnte nicht in Russland bleiben. Meine Frau und ich sind aber nicht irgendwo hingegangen – wir sind weggegangen. Ich weiß noch nicht, wo wir weiterleben werden. Aber ich hoffe, dass dieser Albtraum endet und ich eines Tages zurückkehren kann.

Das Gespräch führten Bettina Schellong-Lammel und Cathrin Bach

Bettina Schellong-Lammel

Ähnliche Beiträge

Neueste Beiträge

Überwachung total

Geraten wir alle unter Generalverdacht, wenn wir Unkrautvernichtungsmittel und Feuerlöscher im Baumarkt kaufen? Und aufgepasst! Sie wurden in der Nähe eines Terroristen gesehen. Sind Sie auch einer? Innenminister Alexander Dobrindt will die US-amerikanische Überwachungssoftware Palantir bundesweit einsetzen, zudem plant er, diese um die Erfassung biometrischer…

Das Ende der Wahrheit?

Was kommt auf uns zu, wenn die Wahrheit zur Ware wird und niemand mehr für sie bezahlt? Neulich traf ich einen alten Bekannten, der bei einer renommierten Tageszeitung arbeitet. „Ich bin jetzt Prompt-Engineer“, sagte er mit einem Lächeln, das nicht zu seinen Augen vordrang. „Ich…